Wegweiser Umweltmanagementsysteme

Entscheidungshilfe für Ihren Betrieb

Umweltmanagementsysteme im Überblick

Grundlagen

Warum UMS?

Umweltmanagementsysteme (UMS) sind zentrale Bausteine einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Wirtschaftsweise. Sie dienen nicht nur dem Umweltschutz, sondern stärken die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. UMS unterstützen Unternehmen bei der Ermittlung und Einhaltung umweltrelevanter Rechtsvorschriften und verbessern die Übersicht über den betrieblichen Ressourcen- und Energieverbrauch. Zusätzlich fördern sie die Entwicklung und Umsetzung wirtschaftlich attraktiver Umweltschutzmaßnahmen.

Mit einem UMS können Sie die Auswirkungen Ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt gezielt untersuchen, systematisch Effizienzpotentiale ermitteln und Maßnahmen umsetzen. Viele dieser Maßnahmen erfordern nur geringe Investitionen, führen aber zu erheblichen Kosteneinsparungen. Mit Hilfe eines UMS können Sie Umweltanforderungen bereits im Entwicklungsprozess Ihrer Produkte oder Dienstleistungen berücksichtigen. Auf diese Weise fördern Sie innerbetriebliche Verbesserungsprozesse und Innovationen. Die Einführung eines UMS bietet Ihrem Unternehmen somit eine ganze Bandbreite an verschiedenen Vorteilen, wie z. B.:

- Verringerung von Umweltauswirkungen;

- Ermittlung von Ressourcen- und Energieeffizienzpotentialen;

- Reduzierung von Betriebskosten;

- Förderung von Verbesserungen und Innovationen;

- Förderung des umweltbewussten Verhaltens Ihrer Mitarbeitenden;

- Sichtbarmachen Ihres unternehmerischen Engagements für Nachhaltigkeit;

- Verbesserung des Unternehmensimages bei Kunden, Partnern und in der Öffentlichkeit.

Funktion des Wegweisers

Unternehmen stehen oft vor der Herausforderung, den für sie passenden Umweltmanagementansatz beziehungsweise das für sie passende UMS auszuwählen.

Der vorliegende Wegweiser Umweltmanagementsysteme hilft Ihnen, eine für Ihr Unternehmen sinnvolle Entscheidung zu treffen. Er bezieht sich auf die bei Unternehmen in Bayern am weitesten verbreiteten Ansätze EMAS, ISO 14001 sowie ÖKOPROFIT® und QuB. Auf der Grundlage eines einfachen Fragenkatalogs erhalten Sie eine Empfehlung für Ihren Betrieb. Diese Empfehlung stellt eine erste, grundlegende Orientierungshilfe dar. Unternehmen, die im nächsten Schritt ein UMS einführen möchten, sollten auf dieser Grundlage eine ausführlichere Prüfung des vorgeschlagenen Ansatzes vornehmen, gegebenenfalls mit der Hilfe von Umweltmanagementexperten.

Einführung UMS

Bei der Einführung eines UMS wird zunächst der Anwendungsbereich des UMS innerhalb der Organisation bestimmt und eine Kontextanalyse durchgeführt. Dabei werden die relevanten Umweltzustände und sonstige externen (z. B. wirtschaftlichen) und internen (z .B. Know-How der Mitarbeitenden) Einflüsse analysiert und Interessensgruppen sowie deren Erwartungen und Anforderungen identifiziert.

Es ist wichtig, die Führungsebene der Organisation zu beteiligen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Zudem wird eine Umweltpolitik festgelegt, welche innerhalb der Organisation bekanntgegeben und für interessierte Parteien bereitgestellt werden muss. Im Fokus stehen die Identifikation wesentlicher Umweltthemen und die Festlegung von Zielen, Maßnahmen und organisatorischen Regelungen, die zu einer Verbesserung der Umweltleistung beitragen.

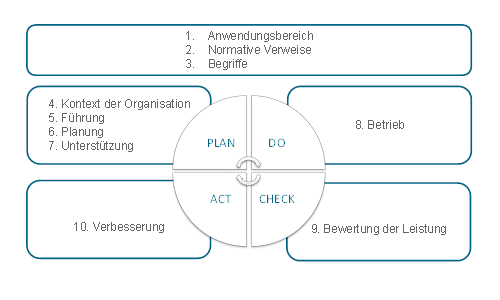

PDCA-Zyklus

Managementsysteme sind Bündel von Maßnahmen, die koordiniert eingesetzt werden, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Im Fall des UMS ist dieses übergeordnete Ziel der betriebliche Umweltschutz. Dabei hat sich der PDCA-Zyklus (plan-do-check-act) bewährt: Das Managementsystem muss Planung, Steuerung, Überwachung und Verbesserung aller Betriebsabläufe umfassen. Diese Schritte werden ständig wiederholt, um eine kontinuierliche Verbesserung zu erreichen:

- Planen ("Plan"): Unter anderem werden Chancen und Risiken ermittelt und dokumentiert, Maßnahmen zum Umgang mit diesen erarbeitet sowie gesetzliche Rahmenbedingungen recherchiert. Zudem werden Umweltaspekte bestimmt und Ziele, Maßnahmen und Prozesse zur konkreten Umsetzung der genannten Punkte geplant.

- Umsetzen ("Do"): In dieser Phase müssen Prozesse aufgebaut, verwirklicht, gesteuert und aufrechterhalten werden, die notwendig sind, um die Umweltleistung zu verbessern, die Anforderungen der Norm zu erfüllen und auf mögliche Notfallsituationen vorbereitet zu sein. Externe und interne Kommunikationsprozesse werden festgelegt und Mitarbeitende zum Thema Umweltmanagement sensibilisiert und geschult.

- Überprüfen ("Check"): Die durchgeführten Maßnahmen und eingeführten Prozesse werden auf ihre Funktionalität und Effektivität untersucht und bewertet. Dabei werden Kriterien zugrunde gelegt, die bereits im Vorfeld festgelegt wurden. Durch interne Audits wird das komplette Managementsystem überprüft. Dieses wird im Management-Review durch die Führungsebene ebenfalls geprüft und bewertet. So können Nichtkonformitäten und Schwachstellen identifiziert werden.

- Handeln ("Act"): Um die gesetzten Umweltziele zu erreichen, werden Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert, im Rahmen von Audits werden Nichtkonformitäten und Schwachstellen aufgedeckt. Auf dieser Basis werden Verbesserungsmaßnamen eingeleitet und neue Ziele festgelegt.

EMAS

Funktionsweise

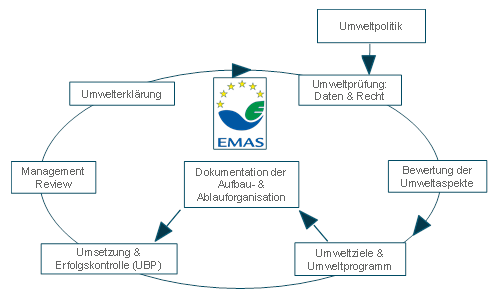

Das 1993 von den Europäischen Gemeinschaften entwickelte Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ist ein Instrument für Organisationen, die freiwillig ihre Umweltleistung verbessern wollen. EMAS ist das anspruchsvollste UMS und die höchste europäische Auszeichnung für betriebliches Umweltmanagement. Mit Hilfe von EMAS können Unternehmen Rohstoffe und Ressourcen effizienter einsetzen. Das System basiert auf der EU-Verordnung VO (EG) Nr. 1221/2009 "freiwillige Beteiligung an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung".

Die ISO 14001 bildet die Grundlage für ein zertifizierbares UMS. Die Anforderungen der ISO 14001 sind Bestandteil der EMAS Verordnung Anhang II (vgl. Grundlagen>Einführung UMS>PDCA-Zyklus).

Unternehmen, die ein UMS nach EMAS einführen möchten, müssen noch weitere Anforderungen (Abb. 1). erfüllen, u.a.:

- die Durchführung einer Umweltprüfung vor der Erst-Validierung und nach wesentlichen Änderungen. Dazu ist eine umfassende Untersuchung des Ist-Zustandes notwendig, inklusive der Erfassung der Umweltauswirkungen und der Umweltleistung in Zusammenhang mit den Tätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen der Organisation.

- den Nachweis über die Einhaltung aller gültigen umweltrelevanten Rechtsvorschriften.

- den Nachweis über eine Verbesserung der Umweltleistung in Bezug auf die direkten und indirekten Umweltaspekte.

- die Information und Sensibilisierung der Mitarbeitenden im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung.

- die aktive Einbeziehung der Mitarbeitenden in den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung.

- die offene, regelmäßige und transparente Kommunikation der Umweltleistungen über die EMAS-Umwelterklärung.

Entwicklung

Die EMAS-Verordnung wurde 1993 eingeführt – zunächst nur für gewerbliche Unternehmen. Ziel war es, die Umweltbelastungen in der EU zu reduzieren und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Mit der Einführung von EMAS II wurde 2001 der Anwendungsbereich von EMAS auf alle Branchen erweitert. Im Rahmen dieser Neuerung wurden die Anforderungen an ein Managementsystem nach der internationalen Norm ISO 14001 in die Verordnung integriert und ein einheitliches EMAS-Logo eingeführt. Außerdem wurden indirekte Effekte, die sich z.B. aus administrativen Entscheidungen ergeben, stärker berücksichtigt.

Seit der Einführung von EMAS III im Jahr 2009 ist EMAS nicht mehr nur auf EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern kann weltweit angewendet werden (EMAS Global). Zudem wurden sechs standardisierte Umwelt-Kernindikatoren (Energieeffizienz, Materialeffizienz, Wasser, Abfall, Biodiversität und Emissionen) benannt. Ziel dieser Indikatoren ist eine konstante Darstellung, die eine bessere Vergleichbarkeit der Entwicklung der Umweltleistung ermöglichen soll.

Aufgrund der Änderungen, die sich aus der Einführung der ISO 14001:2015 ergaben, wurden die Anhänge I, II und III der Verordnung 2017 angepasst. Außerdem wurde mit der Veröffentlichung des überarbeiteten Nutzerhandbuchs ein sogenanntes Stichprobenverfahren eingeführt, das für ausgewählte Branchen das Prozedere für die Vor-Ort-Begutachtung vereinfacht. Am 09.01.2019 trat die Neufassung des Anhangs IV „Umweltberichterstattung“ der EMAS-Verordnung (EG) 1221/2009 mit der Verordnung (EU) 2018/2026 in Kraft, welche die Anforderungen an die Umwelterklärung beinhaltet.

In der EU sind gegenwärtig 3.865 Organisationen mit 9.140 Standorten EMAS registriert (Stand Oktober 2017). Deutschland hat daran mit 1.240 EMAS validierten Organisationen beziehungsweise 2.233 Standorten den größten Anteil.

Kontrolle

Die Einhaltung der Anforderungen aus der Verordnung wird in der Regel jährlich von einem externen, unabhängigen, staatlich zugelassenen Umweltgutachter überprüft. Alle drei Jahre findet die Re-Validierung beziehungsweise Re-Registrierung der Organisation statt (Ausnahme KMU). Sofern im Rahmen der Re-Validierung keine Mängel auftreten und die Organisation ihre Rechtskonformität belegen kann, verlängert die Registrierungsstelle die Registrierung um weitere drei Jahre (Ausnahme KMU). Zusätzlich führen die Organisationen regelmäßig eine interne Umweltbetriebsprüfung durch, mit der die Organisationen ihre Konformität mit der EMAS-Verordnung selbst überprüfen können. Die Umweltbetriebsprüfung kann durch Mitarbeitende der Organisation oder durch eine beauftragte Beratungsfirma durchgeführt werden.

Zielgruppe

Grundsätzlich richtet sich die EMAS-Verordnung an Organisationen aller Branchen und Größen. Da im Vergleich zu ÖKOPROFIT® oder QuB jedoch höhere Kosten und ein größerer interner Aufwand entstehen, ist ein UMS nach EMAS vor allem für größere Unternehmen empfehlenswert.

Unter dem Reiter "Gegenüberstellung" finden Sie eine vergleichende Übersicht aller Systeme und unter "Aufwand und Kosten" eine Aufstellung der Faktoren, die Aufwand und Kosten eines UMS beeinflussen.

Hauptmerkmale

Das UMS nach EMAS ist ein aussagekräftiges Qualitätsmerkmal. Die Verordnung stellt – vor allem bezüglich der Umsetzung – hohe Anforderungen an Betriebe. Ein UMS nach EMAS besitzt folgende Hauptmerkmale:

- Geltungsbereich: überwiegend Europa (Außerhalb Europas kann eine Validierung im Rahmen von EMAS Global möglich sein: EMAS Global)

- Sicherstellung umweltrechtlicher Anforderungen

- Erfüllung des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G) zur Durchführung von Energieaudits

- Verpflichtung zur Mitarbeiterbeteiligung

- Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung

- obligatorische Erstellung einer Umwelterklärung

Ausnahmeregelungen

Um das freiwillige Engagement der Organisationen zu würdigen und einen Anreiz für die Teilnahme an EMAS zu setzen, wurde mit der EMAS-Privilegierungs-Verordnung (EMASPrivilegV) die Grundlage für Erleichterungen im Behörden-Vollzug geschaffen. Inzwischen gibt es in Bayern zahlreiche Erleichterungen im Immissionsschutz-, Abfall- und Wasserrecht.

Seit dem Jahr 2009 beinhaltet EMAS III verschiedene Ausnahmeregelungen bei den Validierungszyklen speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Diese müssen unter anderem ihre Umwelterklärung nur noch alle zwei Jahre (statt jährlich) aktualisieren und nur alle vier Jahre (statt drei) die Re-Validierung beziehungsweise Re-Registrierung vornehmen (Artikel 7 der Verordnung). Dadurch wird EMAS auch für KMU attraktiver. Zudem darf im ersten und dritten Jahr eine nicht validierte, aktualisierte Umwelterklärung vorgelegt werden.

Förderung

Unternehmen mit Sitz oder Niederlassungen in Bayern, die eines der hier vorgestellten UMS in Projektgruppen organisiert einführen, werden vom Freistaat Bayern mit dem Förderprogramm BUMAP (Bayerisches Umweltmanagement und Auditprogramm) unterstützt, soweit die Förderkriterien erfüllt werden. Die Förderung findet ausschließlich im Rahmen von Projektgruppen (mindestens fünf bis maximal 15 Teilnehmer) statt. Durch die Förderung sollen bayerische Unternehmen zu einer betrieblichen Umweltpolitik motiviert werden, die den Umweltschutz systematisch in den internen Abläufen der Unternehmen verankert. Ziel ist es, die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften zu gewährleisten und die freiwillige, kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung zu stärken. Die Höhe der Förderung beträgt 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben und richtet sich nach der Art des Projektes. Einen Überblick über die Zuwendungen können Sie auf der Internetseite der Regierung von Schwaben einsehen.

Weiterführende Links

IZU: Bayerischer EMAS-Kompass

UGA: Was ist EMAS?

IZU: BUMAP – Förderung von Umweltmanagementsystemen

StMUV: Erleichterungen für Unternehmen mit Umweltmanagementsystemen

ISO 14001

Funktionsweise

Die internationale Norm ISO 14001 benennt die Anforderungen an den Aufbau, die Einführung, Überwachung und Weiterentwicklung von UMS. Sie soll Organisationen unter Berücksichtigung von umweltpolitischen Rahmenbedingungen dabei unterstützen, ihre Umweltleistung zu verbessern, bindende Verpflichtungen zu erfüllen und Umweltziele zu erreichen. Die ISO 14001 bildet die Grundlage für ein zertifizierbares UMS.

Bei der Einführung eines UMS wird zunächst der Anwendungsbereich des UMS innerhalb der Organisation bestimmt und eine Kontextanalyse durchgeführt. Dabei werden die relevanten Umweltzustände und sonstige externen (z.B. wirtschaftlichen) und internen (z .B. Know-How der Mitarbeitenden) Einflüsse analysiert und Interessensgruppen sowie deren Erwartungen und Anforderungen identifiziert.

Es ist wichtig, die Führungsebene der Organisation zu beteiligen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Zudem wird eine Umweltpolitik festgelegt, welche innerhalb der Organisation bekanntgegeben und für interessierte Parteien bereitgestellt werden muss. Im Fokus stehen die Identifikation wesentlicher Umweltthemen und die Festlegung von Zielen, Maßnahmen und organisatorischen Regelungen, die zu einer Verbesserung der Umweltleistung beitragen.

Wie alle Managementsysteme folgt auch die ISO 14001 dem sogenannten Demingkreis, auch PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act) genannt, der einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gewährleisten soll. (vgl. Grundlagen > Einführung UMS > PDCA-Zyklus)

Entwicklung

Nach der Veröffentlichung der Norm im Jahr 1996, wurde im Jahr 2000 die erste Überarbeitung der ISO 14001 beschlossen. Im Vordergrund standen die Beseitigung von Unklarheiten sowie eine bessere Anpassung an die Qualitätsnorm ISO 9001. Die überarbeitete Version wurde 2004 zeitgleich mit der überarbeiteten Norm ISO 9001:2004 als ISO 14001:2004 veröffentlicht.

Eine zweite Novellierung erfolgte 2015 und wurde als ISO 14001:2015 veröffentlicht. In der neuen Norm rücken unter anderem die Lebenswegbetrachtung der Produkte sowie die Verbesserung der Umweltleistung weiter in den Vordergrund. Außerdem fordert die ISO 14001:2005 eine stärkere Verbindung des UMS mit der Unternehmensstrategie und eine stärkere Integration des obersten Managements in das Umweltmanagement. Zudem müssen Organisationen, Interessensgruppen sowie Chancen und Risiken bestimmt werden. Des Weiteren fordert die neue Norm eine Betrachtung des Kontexts (Umfeld) der Organisation und der relevanten Entwicklungen für deren UMS. Eine wesentliche Änderung ist auch die neue Normstruktur, die nach der "High Level Structure" gegliedert wurde. Dadurch wird die Kompatibilität mit anderen Managementsystemnormen deutlich verbessert und ein einheitliches, effizientes und integriertes Managementsystem für Unternehmen ermöglicht.

Weltweit waren im Jahr 2016 circa 346.000 Unternehmen an circa 409.500 Standorten nach ISO 14001 zertifiziert. In Europa waren rund 120.500 Organisationen ISO 14001 zertifiziert, davon etwa 9.500 Organisationen aus Deutschland.

(Vgl. Die Informationen zur Entwicklung von ISO 14001 entstammen: UBA (2017).

Kontrolle

Die Anforderungen der ISO 14001 werden jährlich durch externe, unabhängige, akkreditierte Auditoren geprüft, um eine glaubwürdige Zertifizierung zu erhalten. Das ISO 14001-Zertifikat ist drei Jahre gültig. Nach Ablauf dieser Frist muss ein komplettes Re-Zertifizierungsaudit durchgeführt werden, um die Konformität des gesamten Managementsystems mit den Normanforderungen sowie die Wirksamkeit des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zu überprüfen.

Zielgruppe

Die Norm richtet sich grundsätzlich an Organisationen aller Branchen und Größen. Da im Vergleich zu ÖKOPROFIT® oder QuB jedoch höhere Kosten und ein größerer interner Aufwand entstehen, ist ein UMS nach ISO 14001 vor allem für größere Unternehmen empfehlenswert. Da es sich bei der ISO 14001 um den weltweit am weitest verbreiteten Umweltmanagementstandard handelt, ist sie besonders für Unternehmen mit einer starken internationalen Ausrichtung Ihrer Geschäftstätigkeit interessant.

Unter dem Reiter "Gegenüberstellung" finden Sie eine vergleichende Übersicht aller Systeme und unter "Aufwand und Kosten" eine Aufstellung der Faktoren, die Aufwand und Kosten eines UMS beeinflussen.

Hauptmerkmale

Das UMS nach ISO 14001 ist der weltweit akzeptierte und angewendete Standard für UMS. Charakteristika für ein UMS nach ISO 14001 sind unter anderem folgende Merkmale:

- Geltungsbereich: weltweit

- Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung des UMS

- Ggfs. Erfüllung von Markt- und Kundenanforderungen

- Kompatibilität mit Energie-, Qualitäts- und Arbeitsschutzmanagementsystemen (ISO 50001, ISO 9001, ISO 45001)

Förderung

Unternehmen mit Sitz oder Niederlassungen in Bayern, die eines der hier vorgestellten UMS in Projektgruppen organisiert einführen, werden vom Freistaat Bayern mit dem Förderprogramm BUMAP (Bayerisches Umweltmanagement und Auditprogramm) unterstützt, soweit die Förderkriterien erfüllt werden. Die Förderung findet ausschließlich im Rahmen von Projektgruppen (mindestens fünf bis maximal 15 Teilnehmer) statt. Durch die Förderung sollen bayerische Unternehmen zu einer betrieblichen Umweltpolitik motiviert werden, die den Umweltschutz systematisch in den internen Abläufen der Unternehmen verankert. Ziel ist es, die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften zu gewährleisten und die frei-willige, kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung zu stärken. Die Höhe der Förderung beträgt 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben und richtet sich nach der Art des Projektes. Einen Überblick über die Zuwendungen können Sie auf der Internetseite der Regierung von Schwaben einsehen.

Weiterführende Links

ÖKOPROFIT

Funktionsweise

Das Ökologische Projekt Für Integrierte Umwelt-Technik (ÖKOPROFIT®) ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und Unternehmen, bei dem eine Gruppe von etwa 8 bis15 Unternehmen in gemeinsamen Workshops und individuellen Beratungsterminen betreut wird. So entsteht ein branchenübergreifendes lokales Netzwerk, das sich schwerpunktmäßig mit den Themenfeldern Umwelt- und Ressourcenschutz sowie Energieeffizienz beschäftigt. ÖKOPROFIT® beruht auf der Freiwilligkeit und der Eigeninitiative der Teilnehmer.

Das komplette ÖKOPROFIT®-Programm besteht bislang aus vier Bausteinen:

- Beim ÖKOPROFIT® Einsteiger-Programm, werden im Laufe eines Jahres acht bis zehn gemeinsame Workshops und vier bis fünf individuelle Beratungsterminen in jedem Unternehmen durchgeführt. Gemeinsam mit den Umweltberatern, den Kooperationspartnern und externen Referenten werden dabei alle umweltrelevanten Themenbereiche bearbeitet.

- Am ÖKOPROFIT®-Klub können Unternehmen teilnehmen, die das Einsteigerprogramm bereits absolviert haben. Im Laufe eines Jahres werden im ÖKOPROFIT®-Klub vier Workshops zu weiterführenden Themen realisiert und ein bis zwei Beratungstermine pro Unternehmen durchgeführt.

- Der Ablauf des ÖKOPROFIT® Einsteiger-Programms und des ÖKOPROFIT®-Klubs ist in Abb. 1 verdeutlicht.

- Das ÖKOPROFIT® Energie-Programm basiert auf dem Beratungssystem ÖKOPROFIT®, konzentriert sich aber speziell auf die Identifikation und Umsetzung von Energieeffizienzmaßnamen. Die Betriebe erstellen im Rahmen von ÖKOPROFIT® Energie bereits ein Energieprogramm, das den Anforderungen eines Energieaudits nach DIN EN 16247 sowie des Energiemanagementsystems DIN EN ISO 50001 entspricht. Das bietet den Unternehmen die Chance, aufbauend auf den Arbeitsergebnissen aus ÖKOPROFIT® Energie, ein komplettes Energieaudit nach DIN 16247 durchzuführen oder ein betriebsinternes Energiemanagementsystem nach ISO 50001 aufzubauen.

- Das Programm "Von ÖKOPROFIT® zum Öko-Audit", bereitet Unternehmen darauf vor, ein Umweltmanagementsystem nach EMAS oder ISO 14001 einzuführen.

Entwicklung

ÖKOPROFIT® wurde in Graz entwickelt und 1999 in München zum ersten Mal in einer deutschen Kommune umgesetzt. Mittlerweile haben über 100 deutsche Kommunen ÖKOPROFIT® Einsteigerprojekte durchgeführt – von kleineren Gemeinden über Landkreise bis hin zu Großstädten. ÖKOPROFIT® ist das am weitesten verbreitete Einstiegsmodell für ein Umweltmanagement in Deutschland. Darüber hinaus wird ÖKOPROFIT®, neben dem Ursprungsland Österreich, inzwischen auch in Großbritannien, Italien, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Russland, Kanada, Brasilien, Kolumbien, China, Südkorea und Indien angeboten.

Im Jahr 2014 wurde auf Initiative der Landeshauptstadt München ÖKOPROFIT® Energie entwickelt und 2015/2016 zum ersten Mal in München durchgeführt.

(Vgl. Landeshauptstadt München (2016))

Kontrolle

Die bit management Beratung GmbH (CPC) in Graz vergibt die Lizenzen für ÖKOPROFIT® weltweit.

Die Kontrolle erfolgt durch eine abschließende Kommissionsprüfung. Mitglieder der Kommission sind in der Regel Vertreter der jeweiligen Kommune, Projektpartner oder Kooperationspartner. Die Betriebe erhalten mit der Auszeichnung als ÖKOPROFIT-Betrieb ein lokales Umweltschutz-Gütesiegel, das sie werbewirksam nutzen können. Außerdem motiviert diese Auszeichnung andere Betriebe dazu, ebenfalls am Programm teilzunehmen.

Zielgruppe

ÖKOPROFIT® eignet sich für alle Wirtschaftszweige und Unternehmensgrößen. Alle Unternehmen profitieren vom gegenseitigen Austausch – egal, ob kleine, mittlere oder große Betriebe, egal ob Dienstleistungsunternehmen, produzierende Betriebe oder öffentliche Einrichtungen.

Da es sich eher um ein niederschwelliges Angebot handelt, eignet sich der Ansatz besonders für KMU. Unternehmen, die bereits eine ISO 14001 oder ein anderes Umweltmanagementsystem implementiert haben, können durch die zusätzliche Teilnahme, insbesondere am ÖKOPROFIT®-Klub, von der Netzwerkarbeit und Kooperation profitieren. ÖKOPROFIT® wird mittlerweile von vielen Kommunen in Bayern angeboten. Unternehmen, die an ÖKOPROFIT® interessiert sind, können über das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) oder das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) der Landeshauptstadt München erfragen, ob es in ihrer Kommune ein ÖKOPROFIT® Angebot gibt, beziehungsweise in welcher nahegelegen Kommune ÖKOPROFIT® durchgeführt wird.

Unter dem Reiter "Gegenüberstellung" finden Sie eine vergleichende Übersicht aller Systeme und unter "Aufwand und Kosten" eine Aufstellung der Faktoren, die Aufwand und Kosten eines UMS beeinflussen.

Hauptmerkmale

ÖKOPROFIT® unterstützt Betriebe effizient und kostengünstig bei der Verbesserung des betrieblichen Umwelt- und Klimaschutzes. Dabei steht der Austausch mit anderen Teilnehmern im Vordergrund. Neben den klassischen Themen im Umweltmanagement wie z.B. Energie, Emissionen, Abfall, Wasser und auch Gefahrstoffe, werden Themen der nachhaltigen Unternehmensführung – z.B. der pragmatische Einstieg in das Nachhaltigkeitsmanagement auf Grundlage des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) – im Laufe des Projektes bearbeitet. Zudem werden Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der naturnahen Gestaltung von Firmengeländen erörtert, um einen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt unmittelbar am Firmenstandort zu leisten. Auch im Bereich „alternative Mobilitätskonzepte“ soll ÖKORPOFIT® zur allgemeinen Maßnahmenentwicklung beitragen. Die Hauptmerkmale von ÖKOPROFIT® sind:

- Geltungsbereich: überwiegend Deutschland und Österreich

- Bildung eines lokalen Netzwerks zum intensiven Erfahrungsaustausch der teilnehmenden Betriebe

- Besonders empfehlenswert für Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitenden

- Enger Kontakt mit den kommunalen Behörden

- Workshop-Charakter mit individuellen Beratungsterminen im Betrieb

Förderung

Unternehmen mit Sitz oder Niederlassungen in Bayern, die eines der hier vorgestellten UMS in Projektgruppen organisiert einführen, werden vom Freistaat Bayern mit dem Förderprogramm BUMAP (Bayerisches Umweltmanagement und Auditprogramm) unterstützt, soweit die Förderkriterien erfüllt werden. Die Förderung findet ausschließlich im Rahmen von Projektgruppen (mindestens fünf bis maximal 15 Teilnehmer) statt. Durch die Förderung sollen bayerische Unternehmen zu einer betrieblichen Umweltpolitik motiviert werden, die den Umweltschutz systematisch in den internen Abläufen der Unternehmen verankert. Ziel ist es, die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften zu gewährleisten und die freiwillige, kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung zu stärken. Die Höhe der Förderung beträgt 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben und richtet sich nach der Art des Projektes. Einen Überblick über die Zuwendungen können Sie auf der Internetseite der Regierung von Schwaben einsehen.

Weiterführende Links

QUB

Funktionsweise

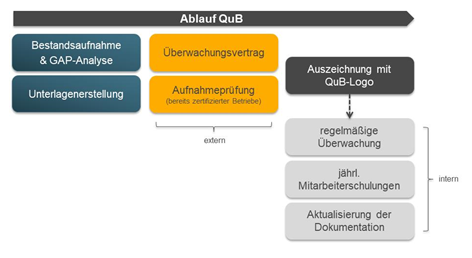

Der Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe (QuB) ist ein UMS speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Das Konzept des QuB ging aus dem Qualitätsverbund umweltbewusster Handwerksbetriebe (QuH) hervor, der speziell auf die Anforderungen und Strukturen von Handwerksbetrieben ausgerichtet war. QuB eignet sich als Einstieg in international anerkannte Umweltmanagementsysteme wie ISO 14001 und EMAS. Zielgruppe sind Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung. Ebenso wie ÖKOPROFIT® wird QuB häufig über die Handwerkskammer koordiniert und in Zusammenarbeit mit den Innungen angeboten, meist als Gruppenprojekt mit fünf bis zehn Unternehmen.

Grundvoraussetzung für die Teilnahme am QuB ist die Einhaltung der gesetzlichen Umweltvorschriften. Die teilnehmenden Unternehmen müssen außerdem folgende Kriterien erfüllen:

- Erfassung und Darstellung der bedeutenden Umweltauswirkungen (Energie-, Abfall-, Kraftstoffverbräuche)

- Festlegung von Verantwortlichkeiten

- Einweisung neuer Mitarbeitenden und regelmäßige Schulungen zum Umwelt- und Arbeitsschutz

- Durchführung von mindestens einer Maßnahme zur Verringerung der Umweltauswirkungen pro Jahr

- Bereitstellen von Informationen über die Umweltverträglichkeit der verwendeten Stoffe und Produkte

- Veröffentlichung eines Informationsblattes, mit dem die Kunden über den Betrieb, seine Umweltrelevanz sowie die Verbesserungsmaßnahmen informiert werden

- Abfrage der Kundenzufriedenheit

Für die Betriebsdatenerfassung sowie für alle Bereiche des Kriterienkatalogs, der insgesamt 13 Bedingungen umfasst, stehen kostenlose Arbeitshilfen im QuB-Tool zur Selbstbearbeitung zur Verfügung. Für Betriebe, die bereits nach EMAS oder ISO 14001 zertifiziert sind, ist es möglich, dem QuB direkt beizutreten.

Entwicklung

Das Konzept des QuB ging aus dem im Jahr 1997 gegründeten Qualitätsverbund umweltbewusster Handwerksbetriebe (QuH) hervor, der speziell auf die Anforderungen und Strukturen von Handwerksbetrieben ausgerichtet war. Das ermöglichte Handwerksbetrieben, die Inhalte von klassischen UMS, wie z. B. nach EMAS oder ISO 14001, in ihrem Betriebsalltag anzuwenden. Mit dem QuB wurde das System auf alle KMU angepasst, so dass das System von Unternehmen aller Branchen genutzt werden kann. Mittlerweile hat sich der QuB auch in vielen anderen Bundesländern etabliert. Das Zusatzmodul QuB-ENERGIEoptimal wurde speziell für kleine Unternehmen mit sehr hohen Energieverbräuchen entwickelt. Durch eine vertiefte Analyse erhalten diese Betriebe einen detaillierten Überblick über die tatsächliche Verwendung ihrer Energieressourcen, so dass Einsparpotenziale frühzeitig identifiziert und Energiesparmaßnahmen ergriffen werden können. QuB-ENERGIEoptimal stellt reduzierte, auf die Betriebsgröße abgestimmte Anforderungen und ersetzt nicht die Zertifizierung gemäß den Normen DIN EN ISO 14001 oder EMAS.

Kontrolle

Die Einhaltung der insgesamt 13 Kriterien und die Begutachtung der Wirksamkeit wird im Rahmen einer regelmäßigen Überwachung (zweijährig) durch die ZDH-ZERT GmbH oder einen von der ZDH-ZERT GmbH autorisierten externen Prüfer durchgeführt. Die Zertifizierung umfasst einen Betriebsrundgang sowie eine Unterlagenprüfung. Außerdem wird die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften geprüft.

Zielgruppe

QuB richtet sich in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung. Das System berücksichtigt besonders die Anforderungen und Strukturen kleinerer Betriebe und eignet sich als Einstieg in das Umweltmanagement.

Unter dem Reiter "Gegenüberstellung" finden Sie eine vergleichende Übersicht aller Systeme und unter "Aufwand und Kosten" eine Aufstellung der Faktoren, die Aufwand und Kosten eines UMS beeinflussen.

Hauptmerkmale

Mit dem QuB wird nachhaltiges Wirtschaften systematisch in alle Unternehmensabläufe integriert. Die umweltorientierte Wirtschaftsweise von QuB führt zu folgenden Hauptmerkmalen:

- speziell für kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe entwickeltes, integriertes Managementsystem

- aktive Einbindung der Mitarbeitenden in die QuB-Zertifizierung

- branchenbezogene, inhaltliche Forderungen an das Qualitäts- und Umweltmanagement eines Betriebes

- eine QuB-Zertifizierung kann die Grundlage für die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems nach der DIN EN ISO 9001:2015 schaffen.

Förderung

Unternehmen mit Sitz oder Niederlassungen in Bayern, die eines der hier vorgestellten UMS in Projektgruppen organisiert einführen, werden vom Freistaat Bayern mit dem Förderprogramm BUMAP (Bayerisches Umweltmanagement und Auditprogramm) unterstützt, soweit die Förderkriterien erfüllt werden. Die Förderung findet ausschließlich im Rahmen von Projektgruppen (mindestens fünf bis maximal 15 Teilnehmer) statt. Durch die Förderung sollen bayerische Unternehmen zu einer betrieblichen Umweltpolitik motiviert werden, die den Umweltschutz systematisch in den internen Abläufen der Unternehmen verankert. Ziel ist es, die Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften zu gewährleisten und die freiwillige, kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Umweltleistung zu stärken. Die Höhe der Förderung beträgt 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben und richtet sich nach der Art des Projektes. Einen Überblick über die Zuwendungen können Sie auf der Internetseite der Regierung von Schwaben einsehen.

Weiterführende Links

Kosten und Aufwand

Die durchschnittliche Dauer der Einführung eines UMS beträgt bei allen hier betrachteten Ansätzen etwa ein Jahr. Allerdings variieren der Bearbeitungsaufwand und die Kosten der unterschiedlichen Systeme. Dabei sollte man zunächst zwischen dem Bearbeitungsaufwand durch Ihr Unternehmen (interner Aufwand), den möglichen Kosten einer fachlichen Begleitung durch Berater (externer Aufwand) und den Kosten für die Zertifizierung oder Validierung des UMS unterscheiden.

Einen entscheidenden Einflussfaktor auf den Bearbeitungsaufwand und die Kosten besitzen die umweltbezogenen Vorleistungen, wie die Erhebung der Verbrauchsdaten des Betriebes. Dazu zählen Strom-, Wärmeenergie- und Kraftstoffverbräuche, erneuerbare Energien und Wasser- oder Abfallaufkommen. Je besser die Datengrundlage zu Projektbeginn, desto geringer sind interner und externer Bearbeitungsaufwand.

Externer und interner Aufwand sind davon abhängig, ob bereits alle umweltrechtlichen Anforderungen eingehalten werden. Neben der Anzahl der Mitarbeitenden und der Standorte des Betriebes haben auch die Gebäudesituation (Mietobjekt oder Eigentum) sowie der allgemeine Zustand des Gebäudes (u.a. Baujahr) einen Einfluss auf den Aufwand und die Beratungskosten. Diese steigen mit zunehmender Mitarbeiterzahl und Anzahl der Standorte sowie mit fortschreitendem Alter des Gebäudes. Darüber hinaus spielt die Umweltrelevanz der Produkte eine wesentliche Rolle. Die Umweltrelevanz beschreibt die Wichtigkeit des Produktes und dessen Auswirkung aus Sicht der Umweltqualität (Umweltdatenbank 2018). Je höher die Auswirkungen, desto höher der interne beziehungsweise externe Aufwand.

Die folgende Tabelle (Tab. 1) vergleicht die Aufwendungen je UMS. Für die Einordnung der Faktoren wurde beispielhaft ein mittelständisches Produktionsunternehmen mit einem Standort und 200 Mitarbeitern herangezogen.

| EMAS | ISO 14001 | ÖKOPROFIT | QuB |

|---|---|---|---|

interner Aufwand (z. B. Bearbeitungsaufwand) |

|||

| hoch | hoch | mittel | mittel |

externer Aufwand (z .B. externe Beratungskosten) |

|||

| 10.000 - 14.000 EUR* | 8.000 - 12.000 EUR* | 4.000 - 6.000 EUR* | 4.000 - 6.000 EUR* |

Kosten für die Zertifizierung / Validierung |

|||

| ca. 5000 EUR | ca. 8.000 EUR** | keine | keine |

Hoch: >15 Arbeitstage; Mittel: 5-15 Arbeitstage; Gering: <5 Arbeitstage

* verschiedene Förderprogramme wie z. B. BUMAP mit bis zu 80% Förderung möglich (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2018)

** wenn das UMS nach ISO 14001 kombiniert mit einem anderen Managementsystem (z. B. ISO 50001 oder ISO 9001) zertifiziert wird, kann von einer Reduzierung der Zertifizierungskosten um ca. 20 % ausgegangen werden.

Gegenüberstellung der Umweltmanagementsysteme

EMAS

Typ

Umweltmanagement- und Auditsystem

Geltungsbereich

Europa

empfohlene Zielgruppe

Organisationen aller Branchen und Größen

Kontinuierliche Verbesserung

In Bezug auf die Umweltleistung verpflichtend (Nachweis im Rahmen der Begutachtung)

Prüfungsintervall

Jährliche Validierung und Begutachtung (KMU alle 2 Jahre), Verlängerung der Registrierung alle 3 Jahre (KMU alle 4 Jahre)

Erfüllung umweltrechtlicher Anforderung

ja, zudem Erfüllung EDL-G (Energieauditpflicht)

Allgemeiner Implementierungsaufwand

hoch

ISO 14001

Typ

Umweltmanagementsystem

Geltungsbereich

Global

empfohlene Zielgruppe

Organisationen aller Branchen und Größen

Kontinuierliche Verbesserung

In Bezug auf das Managementsystem verpflichtend (Nachweis im Rahmen der Re-Zertifizierung)

Prüfungsintervall

Jährliches externes Audit, Re-Zertifizierung alle 3 Jahre

Erfüllung umweltrechtlicher Anforderung

teilweise

Allgemeiner Implementierungsaufwand

hoch

ÖKOPROFIT

Typ

Umweltmanagementansatz

Geltungsbereich

Schwerpunkt Österreich und Deutschland, weltweite Anwendung möglich

empfohlene Zielgruppe

Organisationen aller Branchen und Größen, Schwerpunkt KMU

Kontinuierliche Verbesserung

Anforderungen an kontinuierliche Verbesserung erst bei Teilnahme am Fortsetzungsmodul ÖKOPROFIT®-Klub

Prüfungsintervall

ÖKOPROFIT® Auszeichnung nach jeder abgeschlossen Runde (ca. 14 Monate)

Erfüllung umweltrechtlicher Anforderung

nein

Allgemeiner Implementierungsaufwand

mittel

QuB

Typ

Umweltmanagementansatz

Geltungsbereich

Deutschland

empfohlene Zielgruppe

Kleine und mittlere Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung

Kontinuierliche Verbesserung

Im Rahmen der regelmäßigen Überwachung (alle 2 Jahre)

Prüfungsintervall

Alle 2 Jahre durch einen externen Gutachter

Erfüllung umweltrechtlicher Anforderung

nein

Allgemeiner Implementierungsaufwand

mittel